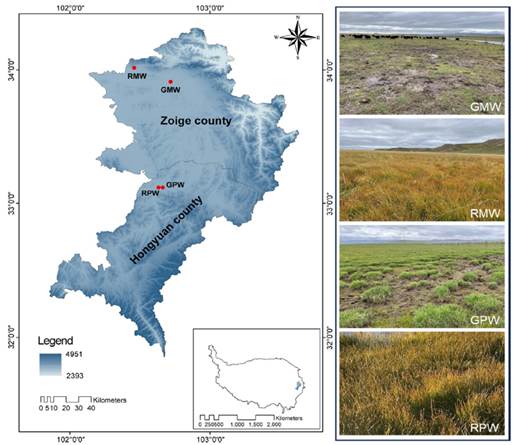

青藏高原湿地作为重要的土壤碳库,在全球碳循环中扮演着重要角色,但其碳库稳定性正面临放牧活动等人类干扰的潜在威胁。针对放牧过程中草地土壤碳库动态及其关键调控机理这一关键科学问题,四川师范大学西南土地资源评价与监测教育部重点实验青年教师杜磊与德国波恩大学Sara L. Bauke教授团队合作,近期以青藏高原典型的草甸湿地和泥炭湿地为对象,系统开展了不同放牧恢复模式下土壤碳循环过程的对比研究工作(图1)。研究结果表明,不当的放牧干扰会破坏湿地生态系统的碳储存功能。此外,通过开展多类型湿地恢复过程的监测与分析,还发现湿地恢复能够显著增强土壤的碳汇能力,但其内在机制因湿地类型和恢复方式而异。

图1 研究区示意图

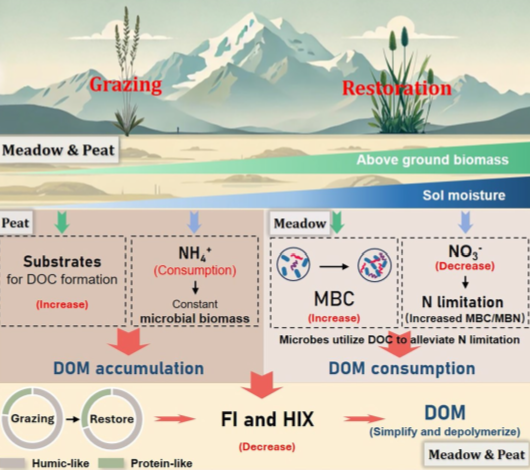

在草甸湿地和泥炭湿地中,土壤溶解性有机质对放牧恢复的响应模式截然不同,揭示了“一刀切”的恢复策略可能无法在所有湿地类型中取得最佳效果。进一步研究发现,丛枝菌根真菌在湿地恢复后能够通过促进形成不同的土壤碳组分,从而普遍性地增强各类湿地的碳固存能力(图2)。通过深层有机肥注入技术,研究进一步证实了真菌残体(即真菌死亡后的残留物质)对于深层土壤碳的长期稳定储存具有至关重要的作用,是提升土壤碳库稳定性的关键。

图2 泥炭湿地与草甸湿地土壤DOM对恢复的差异响应机制示意图

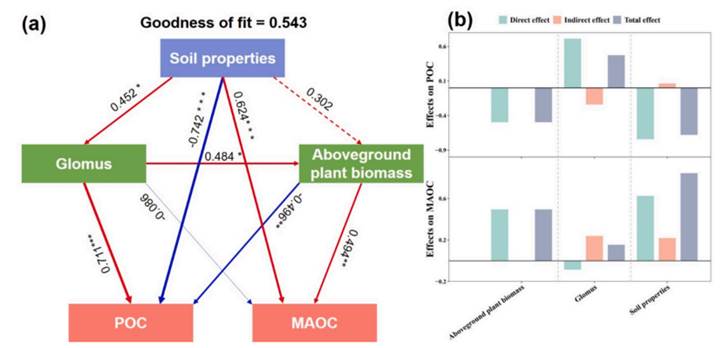

此外,研究还从不同层面揭示了湿地生态系统恢复后土壤碳库增汇的生物机制(图3)。与传统认知中“植物-土壤”单向影响路径不同,这些研究强调了地下微生物过程,特别是真菌群落及其残留物,在驱动土壤碳形成与稳定中的核心地位。通过整合分析,发现丛枝菌根真菌的活动与真菌残体的积累,分别对活性碳库和稳定碳库的形成有显著正向效应。

图3 土壤性质、glomus和地上植物生物量对土壤碳库POC和MAOC的影响

综合以上研究结果说明,在生态恢复实践中,通过调控土壤微生物群落(如促进有益真菌的生长)来优化土壤碳组分,是提升生态系统固碳潜力和实现碳中和目标的关键途径。相关成果连续发表在国际环境科学与土壤学权威SCI期刊《Soil & Tillage Research》、《Catena》和《Land Degradation & Development》上,相关链接:https://doi.org/10.1016/j.still.2024.106325、https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.108847和https://doi.org/10.1002/ldr.70100。

供稿:杜磊

编辑:鲍乾 审核:王霞 终审:彭立