微量金属在沿海沉积物中的污染问题备受关注,但其生物有效性的空间格局、驱动机制及生态风险仍不明确。传统评价方法难以准确反映微量金属的生物有效性,DGT技术虽能有效模拟生物可利用态金属,但其与沉积物性质和人为输入之间的定量关系尚未厘清。此外,现有风险评估多忽视数据变异性及污染物混合毒性效应。四川师范大学龙治杰老师联合广东工业大学、中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所和成都理工大学的科研人员,通过选择我国东部海岸线16个站点并采集沉积物,利用DGT技术(Chelex/Metsorb混合结合胶的DGT装置)、铅同位素示踪以及概率生态风险评估模型,以期明确我国沿海沉积物中有效态微量金属的空间格局,揭示沉积物特性与人为活动对金属生物有效性的调控作用,评估单一和复合金属污染对水生生物的生态风险以及风险发生的概率。

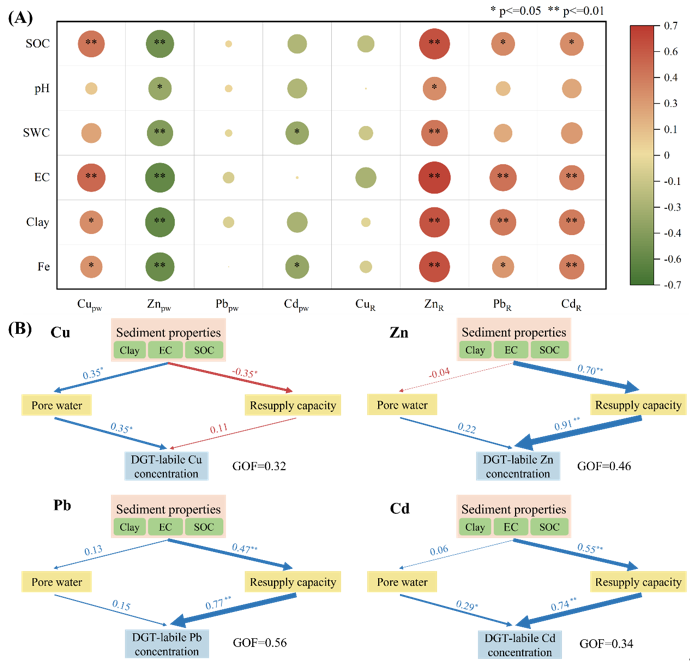

研究结果表明,中国海岸带微量金属存在显著空间分布特征:渤海和东海区域浓度较高,而南海和黄海区域较低。站点HLD(葫芦岛)和HZW(杭州湾)分别呈现出DGT有效态和总量金属的峰值。沉积物特性(EC、黏粒含量、SOC)是调控DGT有效态金属的主要因素,这些因素主要通过增强金属固-液再供给能力(竞争吸附、离子交换与SOC矿化)影响Cd、Pb、Zn的生物有效性,通过提高其在孔隙水中的溶解度(有机络合与氯络合物形成)调控Cu的生物有效性。

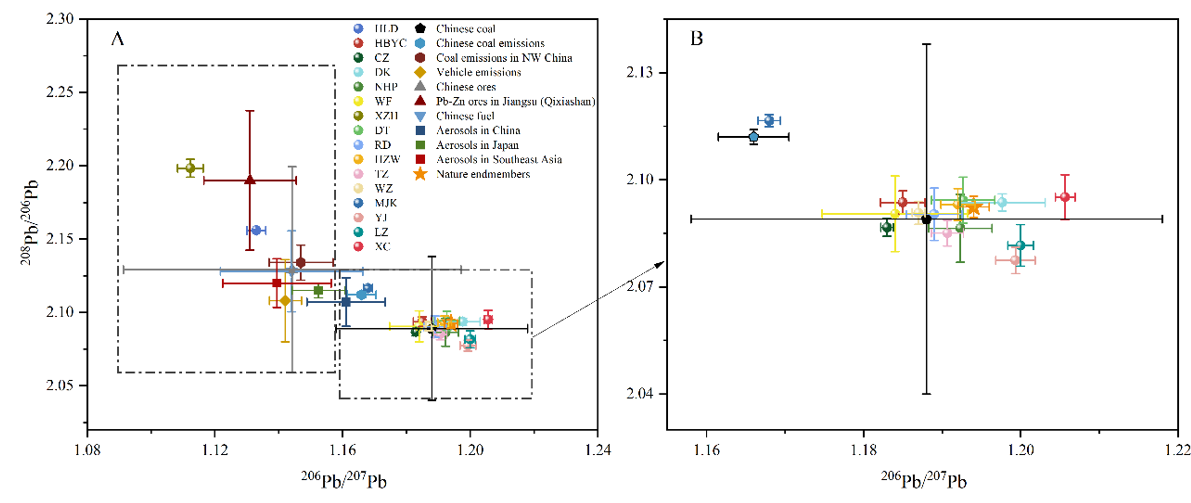

铅同位素比值显示,大多数站点的微量金属以自然来源为主,但是金属高值样点(如HLD和XZH)沉积物中微量金属生物有效性显示出来源特异性及迁移路径的依赖性:HLD站点因工业排放(大气沉降)导致生物有效性高;尽管XZH站点存在人为输入,但因人为来源(Pb/Zn矿石)低生物有效性和以淋溶为主的迁移路径(微量金属被黏粒、有机质等自然屏障拦截)而呈现低浓度。

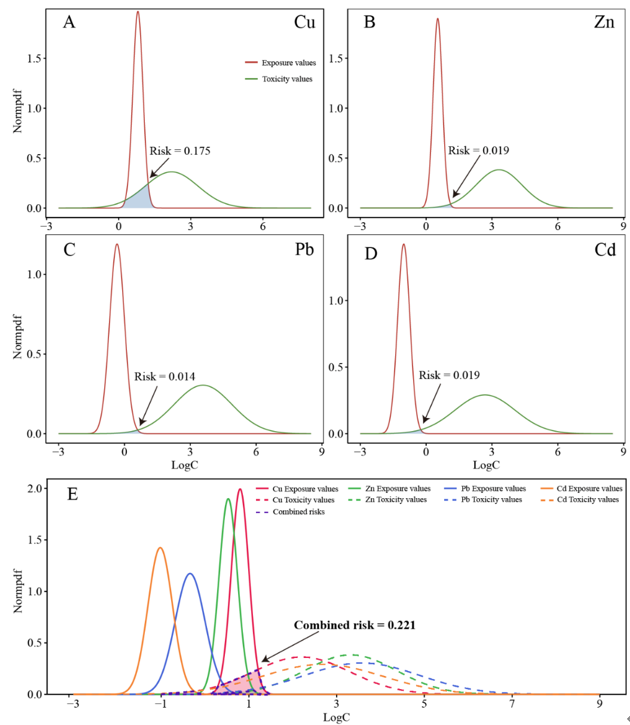

微量金属单一金属风险商(RQ)依次为:Cu(2.66)> Pb(0.47)> Cd(0.26)> Zn(0.04)(>1表明可能造成生态威胁)。所有站点沉积物中Cu均超过风险阈值。毒性概率分别为:Cu=17.5%、Zn=1.9%、Cd=1.9%、Pb=1.4%。微量金属的复合污染对水生生物产生毒性效应的概率为22.1%。

图1 沉积物特性对沉积物不稳定(DGT-labile)微量金属的调控路径

图2 沉积物中Pb同位素比值及其表征的潜在来源

图3 沉积物中DGT提取态微量金属的生态风险概率分布

本研究揭示了中国沿海沉积物中DGT提取态微量金属的空间分布格局,阐明沉积物特性和人类活动对不同金属的差异化调控机制,提出Cu是沿海沉积物微量金属的首要生态风险调控因子。鉴于海洋酸化可能加剧沉积物中微量金属的释放,未来需将气候变化因子纳入风险模型,以预测长期生态风险演变。

相关成果于近期发表在自然指数(NI)期刊《Water Research》(中科院SCI一区)上。来自广东工业大学的祝振昌、彭鹤博、陈飞扬,中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所吴艳宏、邴海健青、以及成都理工大学黄艺参与了该项研究。该研究得到国家自然科学基金项目(No. 52322109)和四川省青年基金项目(2025ZNSFSC1165)的资助。

供稿:龙治杰

编辑:鲍乾 审核:王霞 终审:彭立